作为四川省内率先试水职业教育数字化转型的技工院校,德阳安装技师学院近年来的信息化建设可谓“大刀阔斧”。从2021年启动“提升信息化水平”项目至今,学院以“三名工程”为抓手,将物联网、云计算等技术深度嵌入教学、管理全链条,不仅让校园“跑”在数据上,更让教育回归“人本”内核。这一实践,或许能为同类院校的数字化转型提供鲜活样本。

一、为何要改?——当“数字洼地”遭遇智能时代洪流

回溯至四年前,学院面临多重痛点:校园网络高峰期卡顿,实训机房电脑设备较为不足,管理审批信息化程度不高,教学多媒体设备不足等系列结构性矛盾,使得信息化建设滞后已然成为制约学院高质量发展的突出瓶颈。

在四川省“三名工程”建设背景下,学院将数字化转型纳入“十四五”规划核心任务,锚定“三年建设”目标:以校园网络重构、管理流程再造、智慧教学升级为抓手,力争为打造技工教育数字化标杆奠定坚实基础。为此,学校构建“分管挂阵+专项推进+校企协同”三位一体工作机制,通过专项经费保障与校企技术团队深度合作,系统破解传统技工院校在信息化建设中的“数字困境”,力争形成可复制的数字化转型范式。

二、怎么改?——从基础建设到场景革命

1. 理念创新:以整合集成实现弯道超车

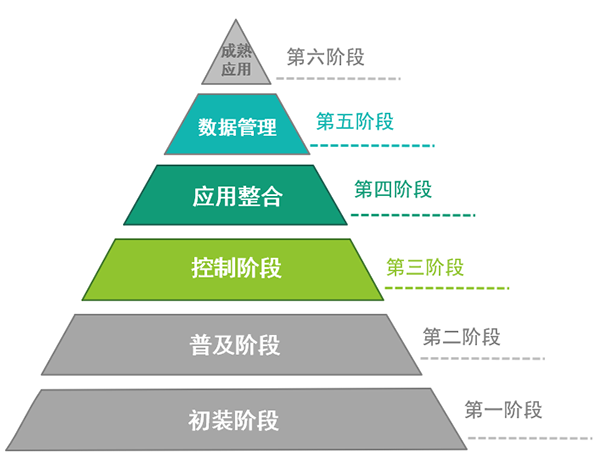

根据诺兰模型信息化发展阶段理论,只有发展到应用整合阶段,信息系统才能够真正发挥对业务的高效支撑作用。当前我国多数职业院校仍处于“控制阶段”,各系统独立运行、数据孤岛林立等问题突出。德阳安装技师学院通过整合集成的智慧校园平台打破信息壁垒,实现业务系统间“信息共享、数据一致”,从而跨越传统演进路径,直接进入信息化赋能业务的高价值阶段——应用整合阶段,加速数字化转型。

诺兰模型信息化发展阶段论

2. 网络基建:夯实数字底座

物理升级:主干网络从千兆升级到万兆,相当于把“乡间小路”拓宽成“高速公路”;实现教学区域无线网络全覆盖,即使在高峰期也能保证流畅使用。

安全破局:引入IPv6协议提高设备安全性;与国机集团共建专线,财务数据通过“加密隧道”传输,彻底告别“U盘拷贝报表”的历史。新增防火墙、入侵检测系统,甚至模拟黑客攻击演练,系统抗渗透能力提升至金融级标准。

3.智慧安防:构建主动防御体系

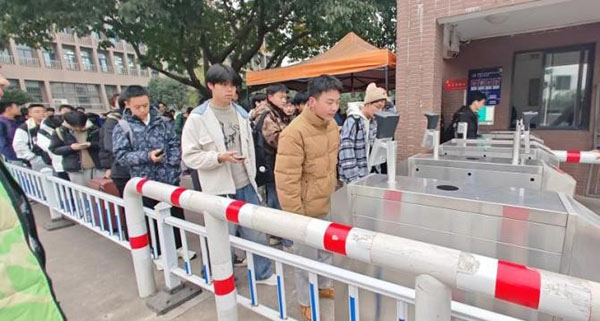

学院升级安防体系,实现从“人盯人”到“智能感知”的跨越。新增高清摄像头60余个,监控点位总数达400余处,实现教学楼、实训楼、宿舍、公共区域全覆盖;建成监控指挥中心,所有摄像头画面实时展示,设备异常自动预警。部署人脸门禁及考勤系统,覆盖教学区、宿舍等重点场所,师生通行无需实体凭证,精准识别,管理成本大幅缩减。一位宿管员坦言:“过去查寝要翻记录本,现在系统自动预警夜不归宿学生,效率提高十倍。”

智慧安防系统

校园门禁系统

宿舍人脸考勤系统

3. “管教学”三位一体:打通数据壁垒

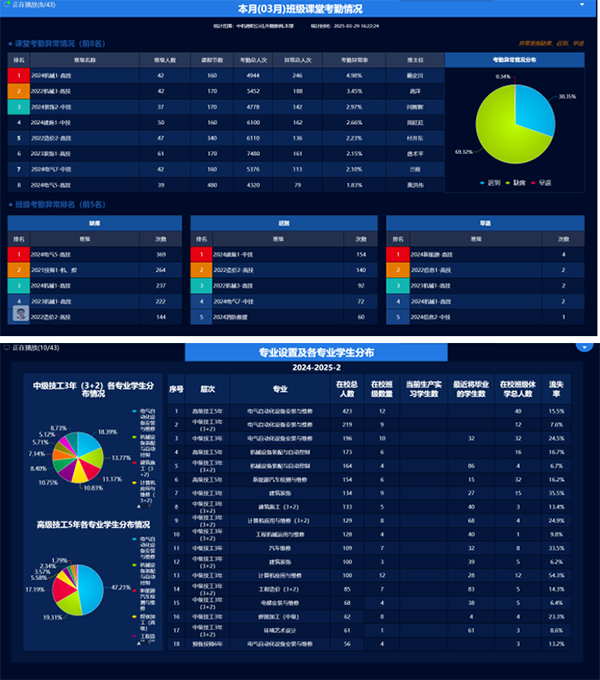

重构智慧校园平台,集成协同办公、课程教学、学生收费等核心模块,保障业务系统间数据互通。上线智能排课、在线考试、宿舍管理等子系统,支撑全校90%以上管理流程线上化。教学与管理协同创新,教务系统与安防数据联动,学生夜归自动触发预警。搭建可视化数据看板,实时监控校园网络、安防、教学等指标,管理决策响应速度显著提升。

业务数字化转型看板

智慧校园业务数据看板

4. 教学场景:技术赋能课堂革命

硬件升级:以智能讲台为核心,配备双大屏幕、无尘黑板、拾音扩音等设备,打造新一代智慧教室,实现传统板书与数字教学的深度融合。无论是资深教师的板书习惯,还是青年教师的数字化教学创意,均可在智能环境中无缝落地。

新一代智慧教室

软件破局:对课程教学平台及职业教育社会服务平台进行系统性升级,构建起线上线下融合的教学新生态。打破传统课堂边界,支持教师通过标准化模板快速组装课程资源。在线考试、作业批改等模块与教务系统深度打通,学生可自主学习,形成“课前预习-课中互动-课后巩固”的混合式学习链路。

在线刷题练习

评价改革:引入AI无感考勤技术,实现课堂考勤的自动化管理,提升考勤效率,有效杜绝代打卡现象。考勤数据实时生成可视化报表,异常缺勤自动预警,课堂管理效率提升。

5. 管理流程:从“跑断腿”到“指尖办”

通过BPE流程管理系统重构管理流程,实现从“分散审批”到“一网统管”的跨越。新建的统一门户管理平台支持流程申请、待办审批、已办查询等业务流程线上化,缩短审批环节。过去完成学生请假、调课审批、工作协作等需要到处跑腿找部门负责人、领导签字,如今全校师生直接在BPE系统中发起申请,自动触发审批流程,大大缩短了申请审批的平均耗时。

6. 师生信息素养提升:激活应用内生动力

学院采取“引进来+走出去”双轨制,三年来开展信息化专题培训20余场次,实现行政管理、教学科研等领域全覆盖,创新数字素养培养模式取得实效。针对教师群体,构建“课堂应用-专项培训-校际交流”三级培养体系,通过工作坊、示范课等形式促进信息技术与教学深度融合。实践表明,参训教师信息化教学能力得到大幅提升。

组织教职工开展相关专题培训学习

学生培养方面,通过数字技能课程和信息化竞赛等途径,系统提升信息应用能力,目前在校的学生能熟练使用各类数字学习工具。

三、改得如何?——数据会说话,师生最清楚

从可量化的指标来看:

校园网络故障率下降95%,师生普遍反映“现在上网课基本不会卡顿了”。混合式教学覆盖全校100%专业,教师在线布置作业、学生在线刷题成常态。行政审批线上化率超85%,纸质文件用量减少90%,多数审批事项实现“最多跑一次”。

师生反馈:

上课老师坦言:“以前上课总吃粉笔灰,现在用无尘黑板与电子板书,呼吸道问题少了一半,学生参与度也翻倍。”

在校学生们笑称:“最方便的是校园一脸通,考勤、吃饭、门禁,刷脸全搞定。”

办公室主任算了一笔账:“推行无纸化办公后,桌上再也见不到堆积如山的文件了,大大节省了打印纸和耗材相关费用。

这些变化,折射出信息化建设正在从“能用”向“好用”转变。评判信息化成效,关键要看是否让师生办事更顺心、教学更省心、管理更安心。

四、为什么能成?——三个“不玩虚”的经验

1. 需求从“办公室”走到“教室”

学院信息化建设核心是 “师生需求优先”。校领导带队深入教室、办公室调研,把网络卡顿、审批繁琐、资源分散等师生痛点作为建设重点,所有项目紧扣 “十四五” 规划与 “三名工程” 目标,让需求从一线中来,解决方案到一线中去。

2. 实用技术:要“好用”不要“炫技”

坚持“三不原则”:不盲目追新、不贪大求全、不搞技术炫技。物联网和AI技术的引入都经过教学场景验证,技术价值不在于 “新”,而在于切实解决教学管理难题。

3. 培训不是“开讲座”,而是“带着干”

部分老教师从极少使用电脑备课,到现在能制作数字化课程资源,都是年轻同事手把手教会。

这些实践的本质,就是用技术替代重复劳动,以数据辅助决策,借培训消除 “技术恐惧”。数字化转型不是买设备、建系统,而是让教职工自然用、主动用,让技术成为提升效率的习惯。

五、下一步往哪走?——更智能的职教新生态

在现有建设成果基础上,学院正着力推进数字化转型的纵深发展,重点聚焦以下方向:

1.AI助力管理与教学:让工具更懂师生需求

学院计划将人工智能深度融入日常管理与教学,通过智能化工具优化资源配置,让学生具突破学习瓶颈,提升学习效率;助力教师从重复性工作中解放,专注教学创新。

2.建立数据中台:提升治理效能

未来将整合教务教学、学工、安防、后勤等核心系统数据,构建校级数据互通平台,打造校本数据中心。通过统一的数据标准与共享机制,实现数据的全面融通与高效利用,为管理层的服务和决策等提供数据支持。

结语

德阳安装技师学院四载深耕,以务实之笔勾勒出技工院校数字化转型的实践样本,其经验启示在于:没有“未来学校”的炫酷概念,只有接地气的痛点破解。其经验的价值,不在于堆砌了多少“黑科技”,而在于证明:当数字基因深度融入课堂革命、管理迭代与服务升级,传统技工教育正迸发出破茧重生的时代活力。

学院简介

德阳安装技师学院创建于1956年,1978年迁址四川德阳,是国机集团与德阳市政府共建的综合性职业院校。近70年办学形成“德技兼修、知行合一”的校训精神,坚持“德育为先、技能为重”理念,培养了大批技术人才。学院构建预备技师、高级工、中级工三级培养体系,设智能制造、汽车等4个系,开设25个专业,与104家大型企业合作,就业率99%。先后获“国家级重点技工学校”“国家高技能人才培训基地”等称号,被授予“国家技能人才培育突出贡献单位”。近年深度推进产教融合,参与鸟巢、港珠澳大桥、“一带一路”等国家重点项目,彰显“安装摇篮”办学实力,为区域经济发展持续输送高素质技术技能人才。